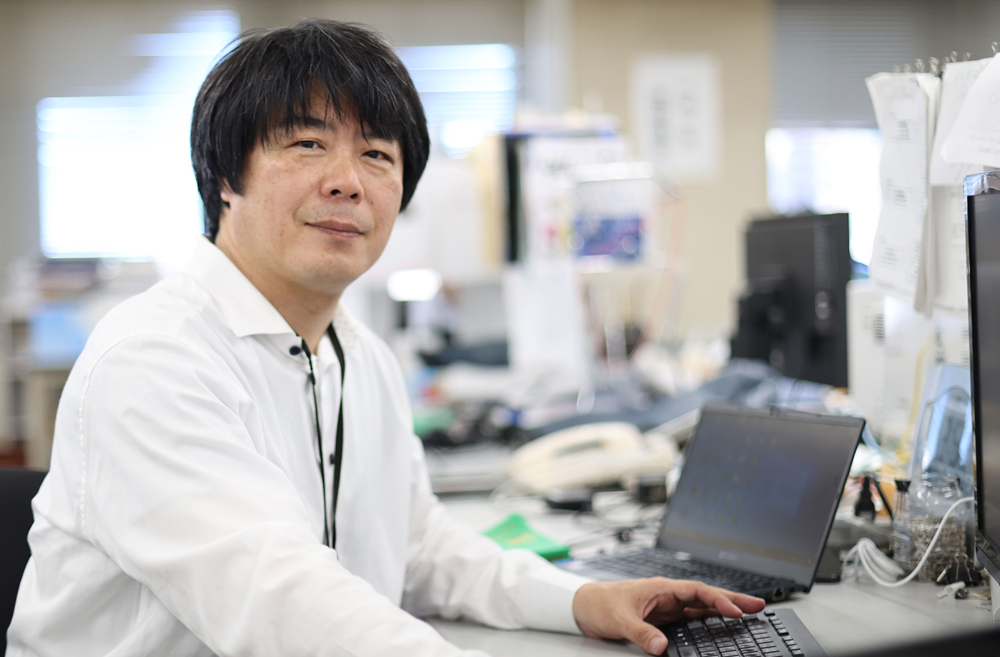

学研教室の卒業生 藤長さん

徳島新聞社 編集委員兼論説委員

藤長 英之

探究心をずっと持ち続けていきたい

「カッコいい」から始まった新聞記者人生

私は現在、徳島県の徳島新聞社の社会・地方部で編集委員兼論説委員を務めています。主に、デスクとして社会・地方部の記者たちが書いてきた原稿を新聞掲載するために手直ししたり、論説委員としてローテーション制で新聞の一面コラムの記事を執筆したりしています。また、編集委員としては、大型企画など特別な紙面に関わる取材活動を行っています。

私が大学生の頃は、卒業後の進路としてジャーナリストを志望する人も多く、私自身も就職活動の際に「新聞記者ってカッコいいな」と感じるようになりました。もともと、映画を観ることが好きで、学生のころ個人的に映画評などを書いていて表現することの楽しさを知っていたこともあり、新聞記者になりました。それ以来、30年近く新聞記者一筋です。

人とのつながりが強くなった学研教室

学研脇町教室には、小学3年から中学3年まで通っていました。教室の先生が親しくしていた同級生のお母さんで、私が入った当時は、開室2年目でした。同級生も多く通うようになり、友達と一緒なら楽しいのではないかと思い、学研教室を選んだように記憶しています。

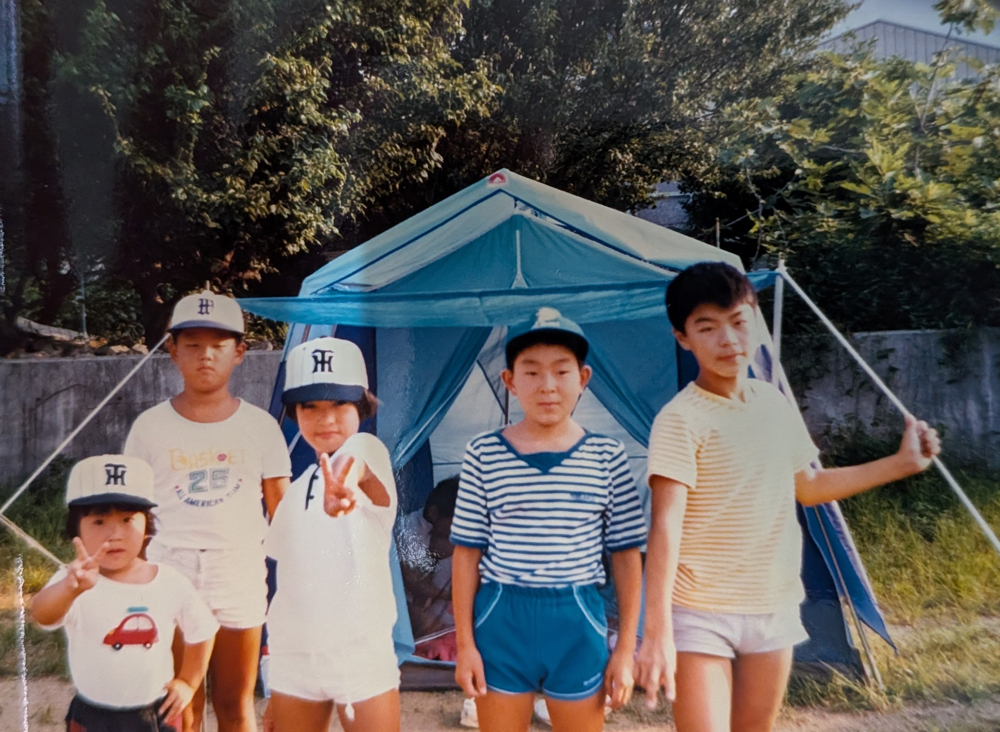

学研教室は、学校のように同じ学年の子どもたちだけではなく、いろいろな年齢の子どもたちが同じ部屋で学ぶので、それが刺激的だったように思います。通っていた教室の前には広場があり、そこでプリントが終わったあとにキャッチボールをしたり、3人対3人で野球風な遊びをしたりもしました。夏には広場でキャンプの宿泊もあり、勉強だけでなく、一緒に遊ぶことで友達同士のつながりもより強くなったことも印象深いです。

もともと、勉強することは苦ではありませんでしたし、それに加えて、学研教室では学校の授業よりも少し先のことを学べたので、学校の授業で苦労しなかったという経験が、学研教室に通うことをより楽しくしてくれていたように思います。

▲学研でキャンプしたときの様子。一番右端にいるのが藤長さん

学ぶ意欲がわくような指導をしてくれた先生

学研脇町教室の佐藤先生は、とてもよく褒めてくださる方でした。私は小学校時代、国語と算数を教室で学んでいましたが、プリントを解いては先生に見てもらえることが楽しかったんです。先生は母親のような包容力があり、子どもたちの話にもよく耳を傾けてくださって、厳しさを感じたことはありませんでした。

あらためて振り返ると、佐藤先生の指導は、点数を取るよりも学びを楽しむ雰囲気が強かったように思います。勉強を嫌がることなく続けられたのは、学ぶ意欲がわくような指導をしてくださった先生のおかげです。

また、学研教室は勉強だけでなく、様々な人との出会いや交流を通じて、人間的に成長できる人格形成の場であったとも感じています。佐藤先生は、私が教室を卒業してからも、新聞の署名記事などに名前が載るたびに気にかけてくださっていたようです。母とは現在も交流があるようで、卒業後も縁が続いていることもうれしいです。

人と会って話し、形に残す活動を続けたい

徳島新聞社は今年6月で創刊81年を迎えましたが、そのうちの30年間、取材をして記事を書き続けてきました。新聞記者として活動していて、1日たりとも同じ日はないということが面白く、それも続けてこられた要因だと思っています。

これだけ長く続けられたのは、いろいろなことを知りたい、こういう企画をやってみたいという知的好奇心や探究心を持ち続けられたからです。物事に対して「なぜだろう」「どうしてこうなるんだろう」と探求をしていく気持ちは、子どもの頃、学研教室に通っていたからこそ身についたものではないかと感じています。

新聞産業は、全国的に斜陽になってきています。そんななかで現在は、私たちが得てきたスキルを、次の世代へと継承していくことも大切だと考えています。私個人としては、新聞社を退社したあとも現場に携わり、人と会って話をし、それを形に残す活動を続けていきたいのです。私は現在、ベートーベンの「第九」がドイツ兵捕虜によって日本で初めて全曲演奏された「板東俘虜収容所」を取材し続けているのですが、それはまさにライフワークとなっています。取材で知り合った関係者や子孫の方とは、今後も交流を続けていきたいと思っています。