学研教室の卒業生 澤﨑さん

手話サークルHAPPY

澤﨑華香

手話を知ってもらえるきっかけになりたい

学生時代から活動している手話サークル

私は現在、京都府立学校で事務の仕事をしています。そして「手話サークルHAPPY」での活動を中心に、手話を知ってもらえるような活動もしています。それは聞こえないことや聞こえない人たちのことを少しでも多くの方に知ってほしいという思いで始めたものです。

私は耳が聞こえにくく、地域の小学校を卒業後、ろう学校の中学部に入学しました。そこで「耳に頼らなくても、手話でコミュニケーションができる」ということを知り、大きな衝撃を受けました。それが私の人生の中での大きな転機となったと今でも思っています。

さらに私が中学2年生の時に両親が手話教室に通い始めたことで、世の中には手話を教えてもらえる教室や、一緒に手話を学びその輪を広げていく手話サークルがあることを知りました。私も手話を知ってもらえるような活動に携わりたいと考えるようになり、手話サークルを立ち上げました。そして高校時代、就職してからも週に1度の手話サークル活動を続けています。職場のみなさんも私の耳が聞こえにくいこと、手話でコミュニケーションをとることを知っています。ただ、自分から手話の話をすると、手話を学ぶことを強制しているように捉えられてしまうこともあるかもしれません。だから、職場というコミュニティの中ではなく、手話サークルの活動で参加する地域のイベントなどで、手話を知ってもらうきっかけ作りができたらと考えています。

手話ができる藤原先生との出会い

2年ほど前から、小学校・中学校の障害者福祉教育の一環で、聞こえない当事者として、手話や「聞こえないってどんなこと」についての授業を地域の各校で年に1度ずつさせていただいています。そのきっかけを作ってくれたのが、学研栄町miki教室の藤原先生でした。先生は以前から、小学校での社会人講師として聞こえない方と一緒に学校での授業をされてきたのですが、高齢のために社会人講師の担当ができなくなった方の後継として私に声をかけてくださいました。小学校や中学校で手話の授業があることは知っていましたが、まさか自分がその授業をする立場になるとは思っていなかったので、最初はとてもドキドキしました。でも、その時に手話通訳者として、小学校と私を繋いでくれたのも、一緒に授業を作ってくださったのも藤原先生だったので、社会人講師デビューができました。今でも先生と一緒だから、安心して子どもたちと学ぶ時間を楽しめていると思います。

藤原先生との出会いは、両親が参加した手話教室でした。実は小学生の時に一回だけ学研教室の見学に行って先生とは会っていたのですが、その時はご縁がなく、学研教室には通わなかったんです。そして母から、「近くの学研の先生は手話ができるんだって」と聞き、私は学研教室に行きたいと思いました。

教室に通うようになって驚いたのは、自分の成績がイマイチだったことです。ろう学校の先生は生徒の学力に合わせたテストを作ってくれていて、そのテストではいつも100点が取れていたので、自分は勉強ができると思っていたんですね。ところが、教室で最初に受けたテストは壊滅的でした。勉強は退屈で面白くないと思っていたので当然の結果ではあったのですが。学研教室ではわからないところがあればすぐに聞くことができますし、先生は手話ができるので聞きもらしも少なくなります。一対一で丁寧に教えてくださったので、勉強の楽しさもわかるようになりました。

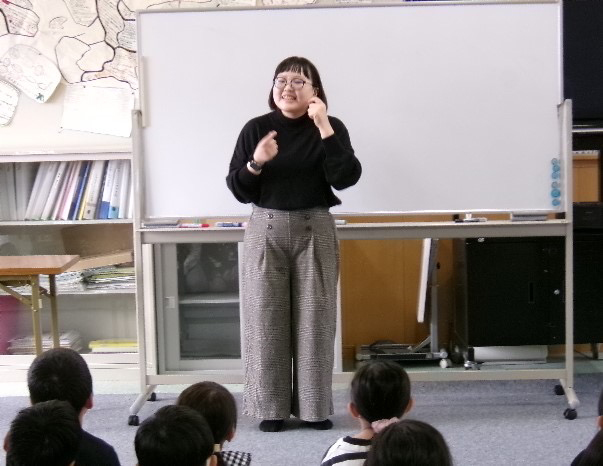

▲手話の指導をする澤﨑さん

自然体でいられた学研教室

藤原先生に出会うまでの私は、「聞こえなかったらどうしよう、伝えられなかったらどうしよう」という不安をいつも抱えていました。でも、先生は手話ができ、聞こえないことについての知識と理解があったので、そんな不安はなくなっていきました。だから、初めて学ぶことの楽しさを知ることができたと思います。学校帰りのバス停と家の間に教室があって、通いやすかったことも大きなポイントでした。

また先生は、私の聞こえに関係なく、思ったことをきちんと伝えてくれました。相談すれば先生の思いを返してくださり、きちんと意見もしてくれて信頼できました。

私は、聞こえにくいという特性のために、ほかの子たちといるとどこか自分が浮いている感じがどうしてもしました。みんなが気を遣ってくれることで、逆に居心地が悪く感じられることもありました。でも先生は、みんなを平等に扱ってくれました。だから、同年代の子たちといても自然体でいられて。教室では、「私が行ったら空気が変わっちゃうかな」と考えたことがなく、理解のある方が一人でもいれば、その場の空気は変わるのだと学びました。

手話で挨拶ができるような世の中に

両親とはまた違った立場の、手話で話せる大人がいてくれたことは、とてもありがたかったです。両親は「好きなことをすればいい」と言ってくれるのですが、自分としてはそれでいいのかという漠然とした不安があったんです。そんな時には学習の合間に先生と色々と話しをしました。そのうちにだんだんと、自分のやりたいことは何かを見つめ直すことができました。社会人になった今も、ふとした時に先生のところに行ってみよう、いつまでも頼っていいんだと思っています。

これから私が生きていく未来は、「聞こえない」ことに対する理解も進み、手話で挨拶ができるくらいの世界になっていたらいいなと思います。そのためにも藤原先生のような先生が、私たちの世代からも増えてくれたらいいなと思っています。そんな未来につながる活動をこれからも続けたいきたいし、また来年度、先生と一緒に地域の小・中学校で、キラキラ輝いた子どもたちと手話の授業をするのが楽しみです。