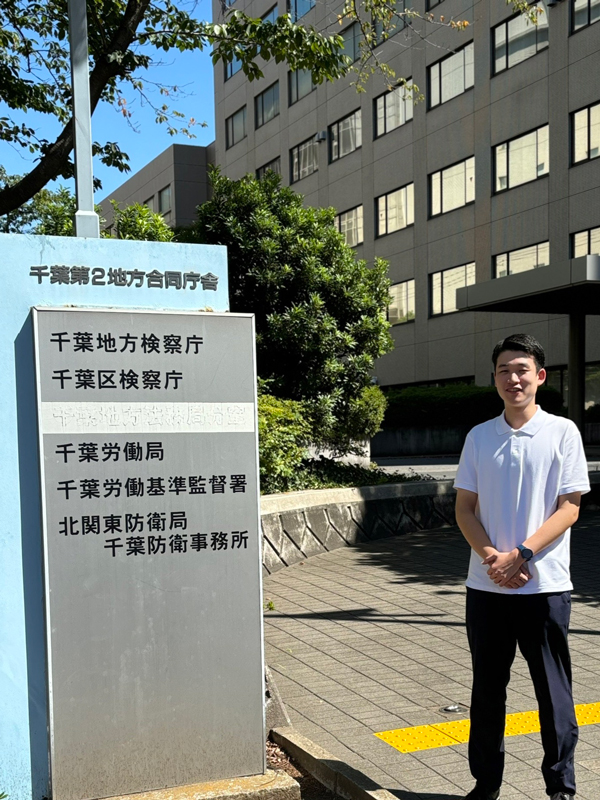

学研教室の卒業生 宮下さん

千葉地方検察庁 検察事務官

宮下雄一郎

いずれは地元の新潟でも勤務したい

地方公務員を目指す中で出会った検察事務官の仕事

私は高校卒業までは新潟県の魚沼市に住んでいました。高校3年生のときに国家公務員の採用試験を受験して合格し、千葉県の地方検察庁に採用されて、2024年の4月から千葉地方検察庁に勤務しています。

高校在学中は、地元の新潟県内で働きたいと考えていたのですが、たまたま新潟市のある専門学校が主催していたオープンキャンパスの中で、検察事務官の説明を受ける機会がありました。あまり馴染みのない職業でしたが、実際に事件の捜査に携わることができるという業務内容に惹かれ、検察事務官を目指すようになりました。

検察庁では、検察官や検察事務官などが執務をしており、検察事務官は検察官の補佐をしています。検察官の指揮を受け、犯罪の捜査や裁判、公判に関わるところの遂行、そして裁判後の刑の執行までの一連の手続きを担当しているんです。私が担当している犯歴採証は、裁判において有罪判決を受けた者のデータを管理するのが主な仕事です。検察官の事件の捜査や裁判の遂行に深く関わっており、重要な業務だと感じています。

英語を学びたくて入った学研教室

小学6年生から中学3年生までの4年間、学研小出教室に通っていました。小学2年生から6年生まで習っていたそろばんをやめたタイミングで、学研教室に通い始めました。

我が家は3人きょうだいで、私の上に姉がいるのですが、姉は別の塾で英語を習っていたんです。家族の間で中学に入学すると同時に英語ができるといいと思うという話があがり、それなら自分もどこか塾に通ったほうがいいかなと思って選んだのが学研教室でした。正直なところ、学研教室を選んだ理由はあまり覚えていないんです。親が教室の先生と知り合いだったようで、じゃあまず体験に通ってみようということになり、そのまま教室に入ることを決めた形だったように思います。それまでそろばん以外の習い事に通ったことがありませんでしたから、勉強のためにたくさんの人が集まるというのは初めての世界で、ちょっとビックリしました。

学研教室では、主に英語と数学を学んでいたのですが、中学最初の英語のテストでいい点を取れたことを記憶しているので、自分にとっては学研教室の英語の教え方が合っていたのだろうなと感じています。

▲学研教室と宮下さん

わかるまで何度も聞ける学研教室

学研教室に通っていた頃、出された教材が難しくて、何回もプリントを書き直しているうちに、紙がぐしゃぐしゃになってしまったことがありました。それを提出して返却されるとき、プリントに「頑張ったね」といったメッセージを先生が書いてくれたのがうれしくて。頑張って良かったなと感じたことを今でも覚えています。

小出教室の池本先生はとても優しく、頑張ればきちんと褒めてくださるんですね。勉強のことだけでなく、学校でどんなことをしているかも話せました。親とは違った大人として優しく接していただき、先生と話すのはとても楽しかったです。

学研教室はわからないことがあるときは、何回も聞きに行くことができて、わかるまで教えてもらえたので、自分にとってはすごく合っていたなと思います。また、学校とも家とも違った環境ではありましたが、勉強がしづらいとか通いづらいということはありませんでした。家で勉強しようとすると、どうしても緊張感が足りなくなってしまうけれど、教室だと周りのみんなが勉強しているので、触発されて自然と集中できていたように思います。

▲当時の学研教室の様子(奥の席左の白いマスクの方が宮下さん)

学研教室が学びを深めることを教えてくれた

学研教室は、一人一人に合った教材を出してくれるところがすごくよかったと思います。また、私が通っていた学研小出教室は、先生のお宅が教室だったので、ちょっとお家に遊びに行く感覚に近く、アットホームで馴染みやすかったのも通いやすかった理由なのだと思います。

検察事務官という職業は、一般的な事務作業から、特殊で専門的な事務作業まで幅広くこなす職業なので、覚えなければならないことがたくさんあります。学研教室では、わからないことを一つ一つ理解できるまで親身になって教えてくださり、学びを深めていくことができたので、それが今の業務にも活きていると感じています。業務においてわからないところは先輩や上司に質問する必要もありますが、先生に聞きに行くのと同じなんですね。学研教室での学びが現在の仕事に繋がっているようで、今でも学研教室に感謝しています。

今(2024年)は千葉県で勤務していますが、地元で働きたいという思いは今もあります。地元に愛着がありますし、半年間、都会に住んでみて、魚沼に帰るとしっくりくることがわかったんです。検察事務官として、5年後か10年後かはわかりませんが、さらに成長しパワーアップした自分になって、いつかは新潟に戻って働けたらと思っています。